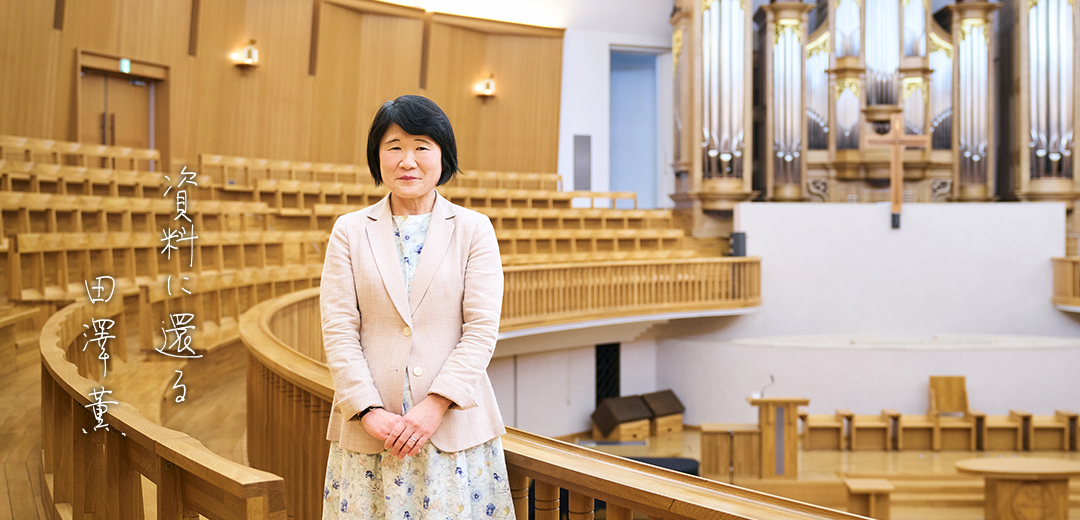

- プロフィール

聖学院大学人文学部教授。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了、博士(人文科学)。上尾市子ども・子育て会議委員(2024年度まで)、2017年全国保育士養成協議会 全国セミナー実行委員(分科会運営責任者)。

-

専門分野

児童学、子ども理解、児童福祉史

-

研究テーマ

日本の第二次世界大戦前における子どもに関する法制度とその成立経緯・法制度に基づく実践を資料から明らかにする研究、特に、興望館セツルメントの研究

-

講演可能なテーマ・ジャンル

- 不適切保育の防止

- 歴史から解き明かす不適切養育(マルトリートメント)の防止

- 幼児の主体を形成する保育

取り組んでいる研究について詳しく教えてください。

戦前日本の子どもに関する法制度と、それに基づく実践の歴史を研究しています。過去と現在の比較を手がかりに、「社会が子どもをどうまなざすか」を探ることが私の課題です。子どもに関する日本の法制度は、純粋に「子どものため」を思って作られたわけではありません。犯罪や非行などの行動と幼少期の生育歴に関連性があることが分かってきて、社会秩序を維持するために子どものケアを制度化するようになったという背景があります。研究を始めたばかりの私は、その事実に少し幻滅しました。ですが、さらに探っていくと、そのようにして生まれた制度を実際に動かしていった人々の姿が見えてきたのです。今から100年以上前の、まだ方法論が確立していなかった時代に、現場の保育者たちは目の前にいる子どもの気持ちに寄り添いたいと努めていました。明治期の記録は断片的にしか残っていませんが、当時の保育者たちの創意工夫と、結果として子どもたちが変わっていく様子をその中から読み取ることはできます。「制度」と、それを「実践」で支えた人々のありようを資料から明らかにしていくことは、100年前の保育者たちと“対話”しているようなもの。それがこの研究の醍醐味です。

現在は、キリスト者の女性たちによって1919年に創設された組織「興望館セツルメント」を軸に研究を行っています。今も東京・墨田区で子どもたちを支えている興望館には古い保育日誌が保管されており、それは、子どもの主体性を重視した保育が形成されていく経緯を探るには絶好の資料です。1929年、のちに厚生省児童局保育課長として保育制度の整備に尽力した吉見静江が、アメリカ留学から帰国後、事業主任に就任した興望館の保育が変わっていく様子がとにかく面白い。「どんなに幼くても、子どもには自分の意思がある」と考えていた保育者は、戦前の日本にもいたんです。彼らとの“対話”を通して得た学びを、保育の次代を担う学生たちに伝えていくのが私の役割だと思っています。

「不適切な保育」から、子どもや保育者自身を守るために必要なことは何だと思いますか?

子どもは、大人の言うことをきくためにそこにいるわけではありません。彼らは「言うことをきかせる対象」ではなく、意思を持つ人格です。それが理解できていれば、本来、子どもに何かを強要したり、子どもの安心を揺るがせたりといった「不適切な保育」は起こらないはず。けれども、残念ながら不適切な保育は21世紀になっても世の中に残っています。

不適切な保育は、子どもにとっても、保育者にとっても辛いことです。子どもの主体性を尊重する保育を大学で真摯に学んだ学生ほど、不適切な保育に直面すれば混乱し、傷つきます。1年目の保育士が「私が大学で学んできた考え方はこうではない」とひとりで伝えようと思っても限界があるでしょう。では、もし不適切な保育を目にしたらどうすればいいのでしょうか。私が学生たちにすすめているのは、公的な機関が制作した人権擁護のチェックリストなどを例に出し「こんなツールがあるみたいですよ。使ってみませんか」という言い方で、現場の改善を図るやり方です。大学の授業でも、全国保育士会のセルフチェックリストなどを用いて「不適切保育の防止」への理解を深めています。

世の中にある不適切な保育を減らしていくのは最重要事項です。逆に、不適切な保育が起こりにくい現場を選び、支持して増やしていくことも、養成校の大切な役割です。実習や就職活動の機会を捉えて、学生の学びと決断を支えたいですね。

著 書

-

仙台基督教育児院史からよむ 育児院と学校

田澤 薫 東北大学出版会 (2009年)

学齢期の子どもたちは、家庭と学校を居場所としながら育っていく。家庭は個々に応じて様々であり等しく与えられるものではないが、義務教育はどの子も等しく享受できるのだろうか。家庭に替わる施設で暮らす子どもたちは、生活よりもむしろ教育の面で不遇を託つ歴史を経験してきた。仙台基督教育児院史を紐解くと、施設が、独自には護れない学校教育を苦心して子どもたちに保障し、かつ更なる教育を生活の希望として積極的に取り込もうとした事実に驚かされる。施設資料を掘り起こし、関係者の聞取りも手がかりとして施設における教育の営みに光をあてることで、子どもの生活にとって学校がもつ意味を浮かび上がらせた。

-

留岡幸助と感化教育 思想と実践

田澤 薫 勁草書房 (1999年)

1997年の児童福祉法改正で、教護院は児童自立支援施設と改められた。また、この法改正では、教護院に限らず、自立支援が鍵となる概念の一つであり、対象者の自立をゴールとして、そのための支援を行う児童福祉の役割が明示された。自立支援という新たな児童福祉の概念を前に留岡幸助(1864〜1934)に立ち返り、独立自営の旗を高く掲げ、非行児童の自立支援に全力をつくし、今日の教護院の原型となった「家庭学校」(1899年開設、私立感化院)を主宰した留岡の軌跡をたどり、彼がいう実践理念「独立自営」の内容を検討した。

論 文

-

戦前期東京のキリスト教主義セツルメントにおける学生ボランティアのはたらき

-興望館セツルメントの少年・少女部を手掛かりとして-東京社会福祉史研究(第18号)52.81 (2024年5月)

興望館セツルメントは、関東大震災で壊滅的被害を受けたあと、1928年に現在地にあたる「寺島町」に移転し、1928年から保育事業、1930年から学童クラブ事業・青年部事業・白米廉売事業等を展開する。その興望館に、1928年夏から明治学院高等学部社会科の学生がボランティアとして参加したことを、興望館の業務日誌のほか、明治学院における資料、学生ボランティアの人物研究から明らかにした。学生たちは、明治学院でセツルメント理論を学び、興望館を実践・実習の場としていた。「篤志職員」と呼ばれる学生ボランティアの存在を得て、興望館は名実ともにセツルメントとしての機能を整えたことを指摘した。

-

興望館セツルメント最初の十年における保育事業の模索

-東京のキリスト教主義セツルメント保育事業に関する史的検討-東京社会福祉史研究(第16号)5-35 (2022年5月)

1919年、興望館セツルメント(現在の社会福祉法人興望館、東京都墨田区京島)は、日本基督教婦人矯風会外人部関東部会が東京の「最も悲惨な」地域を選び、職員が地域に住まう(settle)セツルメントの手法を選び設置した。保育事業は、開設当初から連続して取り組まれてきた。本稿では、興望館セツルメント資料室に保存される一次資料を用い、1929年までの最初の10年間をたどり、興望館の運営の特性を整理し、ミッションスクールで専門教育を受けて保姆の免許をもった保育者らによるキリスト教主義の保育事業の実践の具体について明らかにした。

-

児童福祉における子どもの意思尊重の系譜に関する一考察

-児童虐待防止の本質をさぐる史的な試み-『子ども虐待の克服をめざして』吉田恒雄先生古稀記念論文集(鈴木博人・横田光平 編) 尚学社 (2022年3月)

児童虐待防止に関わる近現代日本の法制度の成立史をたどり、1933年の児童虐待防止法、1947年の児童福祉法、1989年の国連・児童の権利に関する条約、2016年の児童福祉法の一部改正に際する議事録をたどり、子どもの意思尊重をめぐる議論の系譜を明らかにした。また、関連して、20世紀初頭における児童学の成立と日本における紹介の系譜を整理した。その結果、1930年代の議論においても今日と同質の児童の意思を尊重する意見は表明されており、しかしながら今日なお社会の多数ではないこと、児童学における子どもの意思尊重の主張も普及し切らないことが指摘された。

-

吉見静江館長時代の興望館セツルメントにおける「幼児の個別理解」

-児童福祉法における保育の史的検討-聖学院大学論叢 30(2) 31-43 (2018年3月)

保育所保育の独自性とは何かという探究から、これまでに、第2次大戦後の保育所では、家庭的背景をふまえた個々の幼児の理解及び幼児に対するケースワークが保育の基本と考えられたことを明らかにした。この施策を進めたのは吉見静江厚生省児童局保育課長である。本論文では、吉見静江の保育行政の基盤を、吉見が厚生省に入職前に館長を務めた興望館セツルメントの保育にあるとみて、吉見の言説を評価項目としつつ興望館セツルメントの保育記録を調査した。その結果、保育実践の基本を表わす5つの評価項目のすべてが興望館セツルメントの実践の中に確認した。

-

保育フォーラム:幼保一元化と保育の公的責任の歴史

-保育制度の改革に保育学はどうかかわるか-保育学研究50-3 依頼原稿 50(3) 369-371 (2012年4月)

本誌に掲載された拙稿(「幼保一元化の可能性に関する史的検討」保育学研究49(1)18-28、2011年)を基に、子ども・子育て関連3法が成立した2012年の視座に立って幼稚園と保育所保育の一元化をめぐる歴史をたどり、昨今の保育改革が保育の公的責任の縮小であることを指摘しながら保育と養育の公的責任についても史的検討を加えた。旧来の保育制度における議論は、保育する保育者側と子どもを預ける保護者側からの議論に終始し、保育を受ける子どもの視点が欠落していることを指摘し、心ある大人が子どもの意思を汲み代弁しようとした保育の実践史に立ち返る必要を述べた。

関連するSDGsのゴール

★学校法人聖学院はグローバル・コンパクトに署名・加入し、SDGsを目指した活動を行っています。