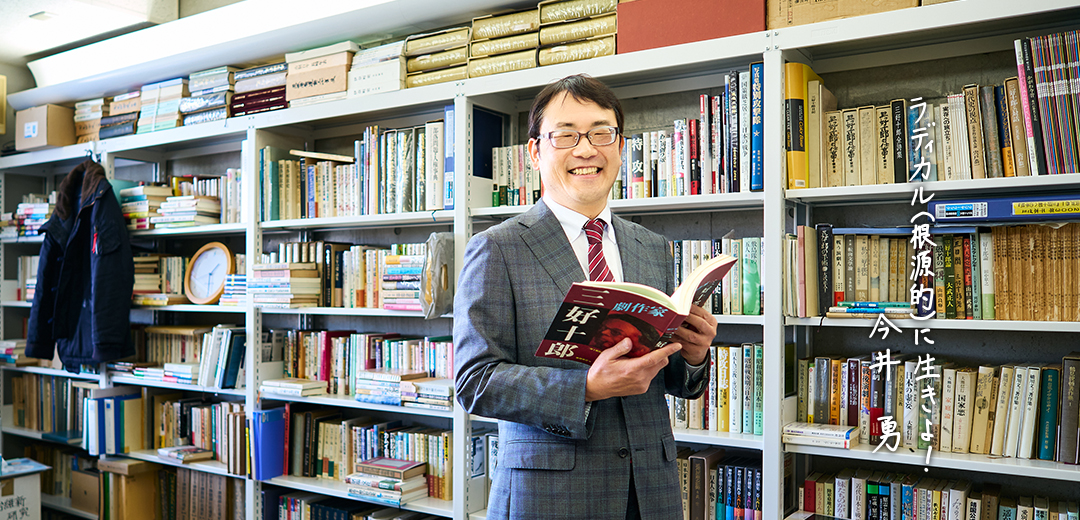

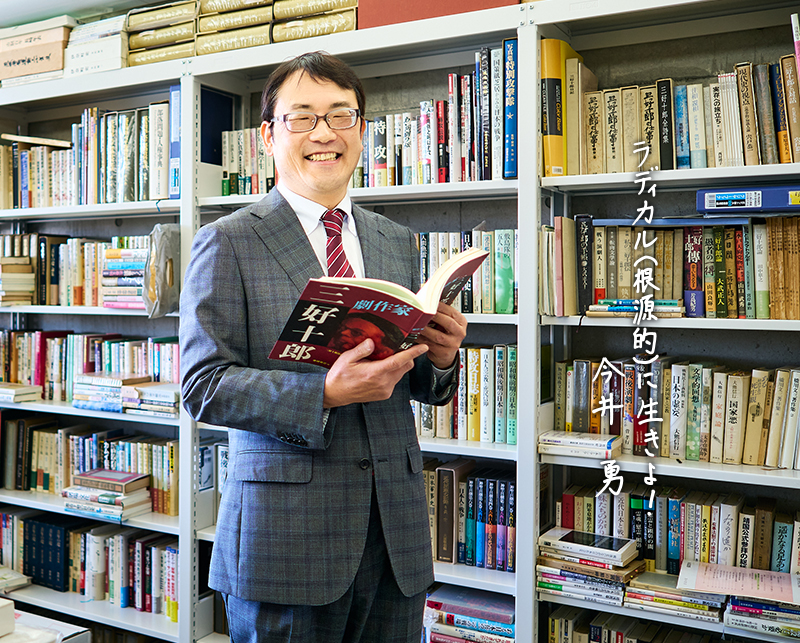

- プロフィール

聖学院大学人文学部准教授。1976年香川県生まれ。筑波大学大学院人文社会科学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。筑波大学・東京外国語大学などの非常勤講師、国立公文書館アジア歴史資料センター調査員(非常勤)を経て、2023年4月より現職。日本戦後社会運動史関係資料のアーカイブ活動に関心を持つ。趣味は旅行と散歩。

-

専門分野

日本近・現代史、日本思想史

-

研究テーマ

反戦・平和の可能性と限界についての戦没者遺族運動の展開に注目した分析、劇作家・三好十郎の思想に基づいた批判的検証、砂川闘争や三里塚闘争といった戦後日本における社会運動に関する調査・研究

-

講演可能なテーマ・ジャンル

- 戦後日本における反戦・平和思想の変化

- 戦前・戦中の軍隊の歴史や戦場における兵士の歴史

- 銃後(直接の戦場ではない後方)の生活史

取り組んでいる研究について詳しく教えてください。

敗戦後に形成された戦没者遺族運動を入口に、戦後日本の国是ともいうべき反戦・平和の可能性と限界について分析しています。

戦争で亡くなった方々の遺族を支える組織は、アジア・太平洋戦争の前からありました。しかし、1945年を境に「国のために戦って死ぬことが良しとされる社会」から「戦争自体が否定される社会」へと日本の情勢は変容し、戦没者の位置付けもがらりと変わったのです。戦後、戦没者は「英霊」から「犠牲者」になりました。

その犠牲者にも2つの見方があります。間違った戦争で生命を奪われた「受難的犠牲者」か、国家に生命を捧げた「貢献的犠牲者」か。遺族運動の中でも捉え方は変遷し、特に占領下(1945〜1952)においては前者が目立ちましたが、独立・再軍備路線が進むようになると後者の声も聞かれるようになりました。また、戦没者遺族運動の最大組織である日本遺族会のほかに、近隣諸国に対する戦没者の加害性を自覚して運動を行う組織も現れました。

戦没者の死の意味をどう位置付けるかは、戦争をどう捉えるかと一体です。戦没者を「平和の礎」と定義する動きもありましたが、過去の戦没者を肯定的に評価する行為は、今後起こりうる「平和を守る」戦争の容認につながりかねない危うさもはらんでいます。敗戦から80年が経ち、戦没者遺族運動そのものは縮小傾向にありますが、そこから見えてくるものはこれからの世界にこそ必要なのではないでしょうか。

2025年は戦後80年、昭和100年にあたる年。日本は“戦後”をどう総括すべきだと思いますか?

私のもう一方の研究テーマである劇作家の三好十郎は、「戦争を二度と起こさないためには、反戦と平和を切り離さずセットで維持するべきだ」という考えの持ち主でした。平和は曖昧な概念で、言いようによっては「平和を勝ち取るための戦争」だって成立してしまう。誰にとっての平和なのか?どういったかたちの平和なのか?と疑い続けられる「批判知」を身に付けないと、建前に気を取られてプロパガンダに惑わされてしまいます。アジア・太平洋戦争を通して、日本は「欧米諸国による支配からアジアの国々を解放する」という理想を掲げていました。その建前を多くの国民が信じ、主体的に戦争に関わっていきました。戦争は、転がり始めたら止められません。そうなる前に、戦争を煽るような誇張や虚偽を疑うことで歯止めをかける必要があります。

批判知は、皆が当たり前と思っていることにこそ向けられるべきものです。例えば、ロシアとウクライナの関係。日本にいると、侵攻前のロシアが何に脅威を感じたのか語られることはほとんどありません。一歩ひいてみて、逆の方向からも考えを検証してみること。その時こそ、批判知は力を持つのです。

明治維新以降の約80年間は、近代化をめぐる戦争の時代でした。戦後80年といわれる今、私たちはその戦争の時代よりも長く平和が継続する時代に足を踏み入れようとしています。けれど、戦争の足音は世界のそこかしこから聞こえてくる。平和を「守る」だけでは足りません。戦争へと転がり始める前に、近隣諸国との平和的な関係構築にまず尽力し、「日本が戦争をしない、させない」状況を積極的に「つくり出していく」ことが必要なのではないかと私は考えています。

著 書

-

戦後日本の反戦・平和と「戦没者」 -遺族運動の展開と三好十郎の警鐘

今井 勇 御茶の水書房 (2017年)

第一章では戦没者遺族の組織化に先駆的役割をはたした戦争犠牲者遺族同盟の形成・分裂過程に注目し、第二章では占領軍の厳しい監視下での遺族運動の活動内容の変化について明らかにした。第三章では「戦没者」像が講和・独立直前の愛国心論争と結びつく過程を明らかにし、第四章では「平和の礎」とされた「戦没者」像のいかなる側面が貢献者として再評価されるに至ったかについて明らかにした。第五章では、劇作家三好十郎の反戦・平和思想の分析を通じて、戦後日本において共有された「戦没者」像について批判的検証を試みた。

-

マーシャル、父の戦場 -ある日本兵の日記をめぐる歴史実践

今井 勇ほか(共著) 大川史織編 みずき書林 (2018年)

太平洋戦争末期にマーシャル諸島で戦死(餓死)した一人の日本兵の日記を翻刻し、歴史学、社会学、人類学、考古学など様々な研究領域から分析を加えた。今井は、日記翻刻作業(共同作業)と日記に関する用語解説(脚注)などを担当し、その他にコラム5編(「戦時下兵士の収入と支出」、「海軍警備隊」、「台湾沖航空戦」、「捷号作戦」、「神風特別攻撃隊」)の執筆をおこなった。

-

大熊信行と凍土社の地域文化運動 -歌誌『まるめら』の在地的展開を巡って

今井 勇ほか(共編) 仙石和道著 論創社 (2022年)

経済学者として総力戦体制を唱えた大熊信行が、歌人・主宰者として関わった歌誌『まるめら』を通じた活動に注目し、昭和初期の短歌革新運動にとどまらない地域社会や新聞・雑誌などを巻き込んだ文化運動の意義について明らかにした故・仙石和道氏の遺稿である。今井は、他の編集担当者と共に、本論全体の校正をおこない、引用資料の収集と内容確認・修正作業を担当した。また、必要に応じて図版の挿入作業もおこなった。

論 文

-

「戦没者」の二重性と戦後日本

歴史科学協議会編 歴史評論(893) (2024年9月)

戦後日本社会で共有されてきた「戦没者」像について、「受難者」としての位置づけと、「貢献者」としての位置づけが、「戦争の犠牲者」とするイメージの中に併存し続けた経緯について、敗戦直後の混乱の中から形成された戦没者遺族運動の展開に注目することによって明らかにした。そして、靖国神社の国家護持をめぐる動きの中で、「戦没者」の加害者性を自覚することによって結成された「キリスト者遺族の会」の独自性について検証した。

-

戦没者遺族運動と靖国神社 -「戦没者」をめぐる「国民的な合意」の形成-

翰林大学校日本学研究所 翰林日本学 37 (2020年)

戦没者遺族運動の形成期における靖国神社と戦没者遺族の相互補完的な関係性を概観し、戦後日本における「戦没者」の再評価に向けた両者の連携に注目した分析をおこなった。両者の連携の背景には、戦後日本社会における「戦没者」と靖国神社をめぐる新たな「国民的な合意」が存在しており、その「国民的な合意」の実相について、1950年代において保守・革新両陣営によって作成された二つの靖国神社法案の分析を通じて明らかにした。

-

砂川闘争における反原水爆の意味

-Anti-Nuclear Sentiments in the Sunagawa Struggle-『特集 砂川闘争から60年:地域の視点から』歴史科学協議会編 歴史評論(778) (2015年2月)

1950年代において全国的に拡大した米軍基地反対闘争と同時期の反原水爆運動の関係性について、1955年5月以降に展開された砂川基地反対闘争に関する旧砂川町役場行政文書に注目することによって明らかにした。闘争開始直後の第一回原水爆禁止世界大会(1955年8月)に代表者を派遣するなど反原水爆運動との連携を意識していたが、町内対立の深刻化とともに、反原水爆を軸に基地拡張賛成派・反対派両派を超えた幅広い参加を模索し続けたのである。

-

三好十郎 弱き大衆が獲得した強き確信 -「美しい人」を読む

三好十郎研究会 三好十郎研究 (6) (2013年12月)

三好十郎(1902年~1958年)の戯曲「美しい人」(1953年~1954年)における戦後批判の視点に注目し分析を試みた。その作品中で三好は、戦争そのものの受容の仕方、戦争に関わる死者の位置づけ方に関して、知識人と大衆の対照的ともいうべき違いを描き出した。それは、死者に対して都合良く意味づけをなす知識人に対して、生活者として直接的に死を受容しなければならない大衆との違いであったといえる。

-

三好十郎 知識人の自立へ向けて -本務としての「判断保留」

三好十郎研究会 三好十郎研究(5) (2012年5月)

戦時下においてなし崩し的な戦争協力を経験した劇作家三好十郎は、敗戦後に徹底した自己批判を進める過程で、自身を含めたインテリ=知識人の弱さ・脆さについて明らかにした。戦争から受けた傷を眠らせ、負うべき責任に頬被りをしようとするインテリを厳しく追及する一方で、戦後インテリの果たすべき役割として三好が提起した「判断保留」とはどのようなものかについて検証した。

-

現代と思想家 大熊信行 国家への訣別宣言 -「愛国心」の戦争責任を問う

『現代の理論』編集委員会編 現代の理論26 (2011年1月)

経済学者・歌人の大熊信行(1893年~1977年)によって戦後提起された「国家悪」について、愛国心問題との関係性について明らかにした。大熊は、自著『告白』などを通じて自己の戦争責任追求を徹底しておこなった結果、全ての国家が共有する「国家悪」の核心が国民による自主的・主体的な「愛国心」の発露にある事実に到達した。そして、反戦・平和堅持のためには、「愛国心」を強制する国家の対象化、さらには国家への抵抗こそが不可欠であるとの大熊の主張を明らかにした。

関連するSDGsのゴール

★学校法人聖学院はグローバル・コンパクトに署名・加入し、SDGsを目指した活動を行っています。